Home 研究・業務 メンバー 論文 リンク

第一室は、プリオン病(クロイツフェルト・ヤコブ病、ウシ海綿状脳症など)に関する研究を行っています。

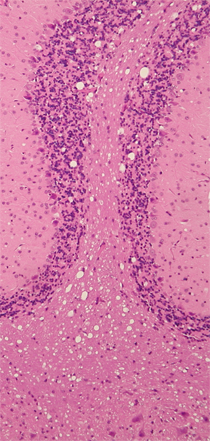

プリオン病は「伝達性海綿状脳症(transmissible spongiform encephalopathy; TSE)」という神経変性疾患の別名です。この病気では、脳などの中枢神経組織の神経細胞が脱落して、特徴的な空胞変性(いわゆるスポンジ状の変性;右図→)を生じます。TSEの原因は長らく不明でしたが、1980年代に米国のS.B.Prusiner教授がTSE病原体は蛋白質の凝集体から成ることを見出し、病原体を「プリオン」と名付けました(1997年のノーベル生理学・医学賞受賞)。これ以来、TSEはしばしばプリオン病と呼ばれるようになっています。プリオンの本体は、本来は健常な神経組織などに存在している「正常型プリオン蛋白質」の構造が変化した「異常型プリオン蛋白質」であると考えられています (この構造変化では、プリオン蛋白質のαへリックス構造が減少してβシート構造が増加します。βシート構造に富む 異常型プリオン蛋白質の 詳しい構造はまだ完全には 解明されていません)。神経組織の 病変部位には、異常型プリオン蛋白質が蓄積・凝集します。病原体がDNAやRNAなどの遺伝物質を持たずに蛋白質の凝集体であるという点において、プリオンはウイルスや細菌とは大きく異なっています。

ヒトのプリオン病の発症背景はやや複雑です。最も多いのは、発症の原因が不明であり、世界のどの国でもおよそ100万人に1人の割合で発症患者さんが現れる孤発性クロイツフェルト・ヤコブ病(CJD)です。この他に、遺伝性のものと感染性のものが知られています。孤発性の場合でも、蓄積した異常型プリオン蛋白質には感染性があるために、クロイツフェルト・ヤコブ病は 感染症法の対象疾患に指定されています(5類感染症)。また、1990年代に新興感染症として英国において 発生したヒト・変異型CJDは、1980年代後半に同国で蔓延したウシのプリオン病(BSE、ウシ海綿状脳症)が畜産物を介してヒトへ感染したものであり、大きな社会問題となりました。この社会問題に対処すべく、BSEや変異型CJDについての対策と研究が現在に至るまで全世界的に進められてきました。

「スクレーピー」と呼ばれるヒツジのプリオン病が世の中に存在することを、人類はおよそ200年前から気づいていました(*)。しかし、プリオン病の科学的な理解が深まったのは、20世紀後半を過ぎてからです。 プリオン病は、古くて新しい病気です。第1室では、プリオン病の理解を一層深めるための研究を進めています。また、行政と連携して、 食肉衛生検査所のBSE検査において陽性や擬陽性となったウシのBSE確認検査を他の機関と協力して行い、食肉の安全確保に努めています(**)。