Home 研究・業務 メンバー 論文 リンク

PrPCからPrPScへの変換と増殖の生化学

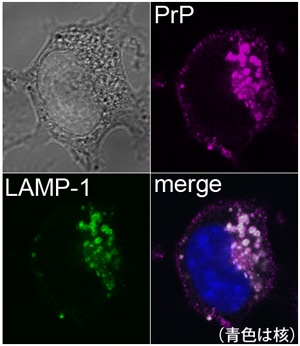

正常型プリオン蛋白質(PrPC)は神経細胞の細胞膜上に発現している蛋白質です。PrPCは、プリオンの本体である異常型プリオン蛋白質(PrPSc)と会合すると、構造がPrPSc型へ変換されます。しかし、PrPScがPrPCを異常型へ変換させる分子メカニズムについては依然として謎が多く、感染細胞(宿主)の何らかの因子が協調的に働いている可能性も指摘されていますが突き止められていません。また、生成するPrPScの凝集体構造も未だ不明な点が多く残されています。当室では培養細胞を用いて、PrPCからPrPScへの変換と増殖のメカニズムについての生化学的な研究を行っています。また、変換メカニズムの研究とともに、PrPCから PrPScへの 構造変換を阻害する薬物の探索を進めています。

プリオン病の病態解析

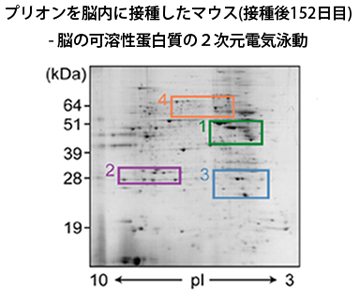

プリオン病は非常に長い潜伏期を経て発症する病気です。病原体プリ オンが増殖すると神経機能が「どのタイミングで」「どのような過程を経て」損なわれてしまうのか?という点を詳細に追跡することは、病気の理解にきわめて重要なことです。また、病気の潜伏期に特徴的な変化を見つけることができれば、これを目安とした早期の診断法の開発が期待できます。このような点を明らかにしていくためには、個体レベルでの研究が欠かせません。当室ではマウスの感染モデル系を用いて、プロテオーム解析の手法などを活用してプリオン病の分子的な理解を深める 研究を行っています。

オンが増殖すると神経機能が「どのタイミングで」「どのような過程を経て」損なわれてしまうのか?という点を詳細に追跡することは、病気の理解にきわめて重要なことです。また、病気の潜伏期に特徴的な変化を見つけることができれば、これを目安とした早期の診断法の開発が期待できます。このような点を明らかにしていくためには、個体レベルでの研究が欠かせません。当室ではマウスの感染モデル系を用いて、プロテオーム解析の手法などを活用してプリオン病の分子的な理解を深める 研究を行っています。

非定型BSEプリオンについての研究

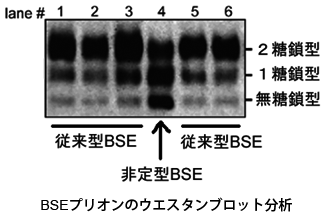

1980年代にウシ海綿状脳症(BSE)が見つかった当初は、ウシの脳に蓄積したPrPScの蛋白質化学的性状や病変部位がどの個体でも同じだったためにBSEは一種類のプリオンによる病気であると考えられていました。しかし、近年、ヨーロッパ諸国、カナダ、米国において、従来型のBSEプリオンとは異なる性状のプリオン(非定型BSEプリオン)が見つかり、BSEプリオンには少なくとも3種類の株があることがわかってきました。日本では、国立感染症研究所が担当した確認検査によって2頭の非定型BSEプリオン感染ウシがこれまでに見つかっています。このうちの1頭のプリオンは、ヨーロッパ諸国でも見つけられている非定型BSEプリオン(L-BSEプリオン)と同一性状であることがこれまでの研究でわかってきました(*)。当室は、非定型BSEプリオンの蛋白質化学研究と病原性の研究を進めています。

BSEの確認検査の実施

日本では食肉用ウシのBSE検査を全国の食肉衛生検査所で実施しています。食肉衛生検査所での1次検査において陽性または擬陽性と判定されたサンプルは行政確認検査(生化学検査と病理組織化学検査)にかけられ、’BSE検査に係る専門家会議’が検査データに基づく判定を行います。

当室は2001年11月より生化学確認検査を担当し、北海道大学・獣医学研究科・獣医衛生学教室(生化学検査)、国立感染症研究所・感染病理部(病理組織化学検査)、帯広畜産大学・基礎獣医学研究部門・病態予防学分野(病理組織化学検査)と連携し、検査データを専門家会議に提出しています。

[2012.07.03 萩原健一]