| ウイルス第一部トップ | | | 研究員紹介 | | | 研究業績 |

ウイルス第一部 第五室 研究員紹介

リケッチア症やクラミジア症について、実験室診断系の開発・確立・評価、分子生物学的・血清学的手法による疫学、病態発症機序の解明などを主な研究テーマとしています。また、国内の検査およびレファレンスを行っています。

リケッチア、クラミジアという病原体は微生物学的には細菌に分類されますが、その生存に生きた細胞を必須とし(偏性細胞内寄生という)、これらの研究には細菌学とともにウイルス学的な研究手法を要します。また、リケッチアはバイオセーフティレベル3(BSL3)に分類される病原体であり、取り扱いにはバイオハザード対策が採られている安全実験室(BSL3実験室)を必要とします。

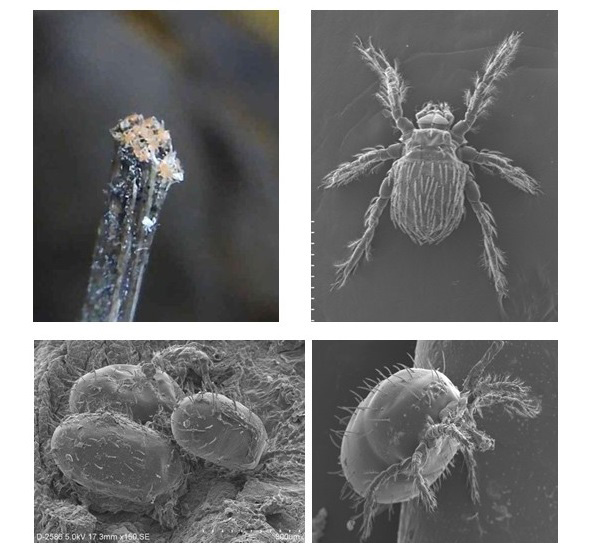

リケッチア症の多くは、マダニやツツガムシなどダニ媒介性です。ダニ媒介性の関連疾患についても研究を行っています。

~最近の研究テーマ~

<つつが虫病リケッチアおよび日本紅斑熱群リケッチア>

わが国で最も重要かつ主要なリケッチア症であり、毎年のように死亡例も報告され、命を脅かす疾病です。死亡者ゼロを目標として、以下の研究を行なっています。

・迅速、高感度、高い特異性を有する新規診断法の開発

・ベクターとなる節足動物や野生ほ乳類など感染源調査

・リケッチアの病原性に関するin vitroおよびin vivoの研究

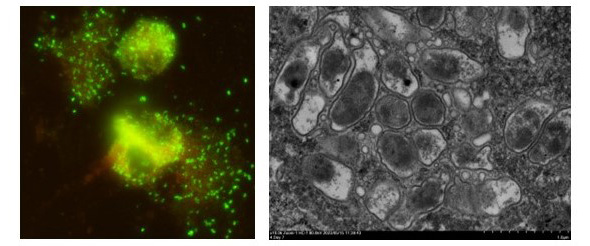

・わが国で初めて分離された新規リケッチアのゲノム解析など

<ダニ媒介性関連疾患>

・ダニ媒介感染症の1つである重症熱性血小板減少症候群ウイルス(SFTSV)に抗ウイルス効果のある天然化合物の探索など

・病原体とその宿主となるマダニのインタラクションに関する研究など

<Q熱>

わが国のQ熱は、多くの謎が残されています。

・新規診断法の開発や検査方法の評価

・患者や感染源となる動物の疫学調査など

<クラミジア感染症>

オウム病は、オウム・インコ類などの鳥類からだけでなく、哺乳類からも感染することが明らかになっています。

・新規診断法の開発や検査方法の評価

・動物展示施設などにおける感染源調査など

ラボからフィールド、古典的な研究手法から先端的な研究手法まで駆使して、幅広く研究を行っています。

<ツツガムシ:幼虫は0.2mmほどしかない。つつが虫病リケッチアを媒介する。>

<マダニ:日本紅斑熱リケッチアやSFTSVなどを媒介する。>

<新しく発見されたリケッチアの蛍光染色および電子顕微鏡写真>

| 氏名 | 写真 | 研究内容・役職 |

| 小川 基彦 |  |

・リケッチアおよびクラミジア関連疾患の 主任研究官

|

| 橋本 ゆき |

・リケッチアおよびクラミジアの 非常勤職員

|

|

| 福田 明子 |

・リケッチアおよびクラミジアの 非常勤職員

|